様々な不具合や不安定さに加え、アプリの遅れ、初期ロットが実験作的な扱いとされるなどFiioにしては大きな問題をはらんでいたBT11の公式後継機が登場。日本最速クラスで速攻レビューします

【Upfate】日本発売

日本発売が始まりそうで、Amazonにページが出来上がりましたね。LE audioサポートって言っているけど本当だろうか。。。?

先代 Fiio BT11

まずその先代Fiio BT11について少しおさらいしてみよう。当方のブログでも紹介させていただいたように昨年2024年の中国での発売に合わせていわゆる初期ロットを購入。 掲載一回で終わることの多い当方のコンテンツの中では珍しくアップデート情報を掲載することに。。。つまりはそれだけいろいろはらんでいたのでしょう。 接続の不安定さに加えて、度重なるアップデートの遅れと初期ロットはいつまでたってもアップデートできない状態に。当初謳われていたLC3のサポートもいつしか消え、ついには日本では販売中止に。その後、商品コンセプトとしては期待されていた製品だけにその後継機のうわさがちらほら出始めたことを密かに喜んでいた人は少なくないはず。。。

Fiio Air Link

そんなかんなで約1年後の2025年11月頭についにその後継機 “Fiio Air Link”が中国で発売。先代が無かったことのような製品名のつながりのなさが少し切ない。

ライバル機に対して先代が劣っていた大きな点の一つが解消されることが早々に判明した。物理ボタンが搭載されるといううれしいニュースが飛び込んできたのだ。合わせてスマホやタブレットで長時間トランスミッターを使用する際に重宝されるであろう充電ポートもつくことも同時に判明。

・・・あれ、それ大きくなるんじゃね?

という懸念も感じつつ、11月頭の発売に合わせて中国TaoBaoのオフィシャル販売店で購入。海外直送費を含めて325.53元(約7,000円強)という、まぁ高くも安くもない絶妙な値付け。現在はもっと購入しやすいAliexpressでも販売が始まり、$45強(約7,200円弱)となっています。

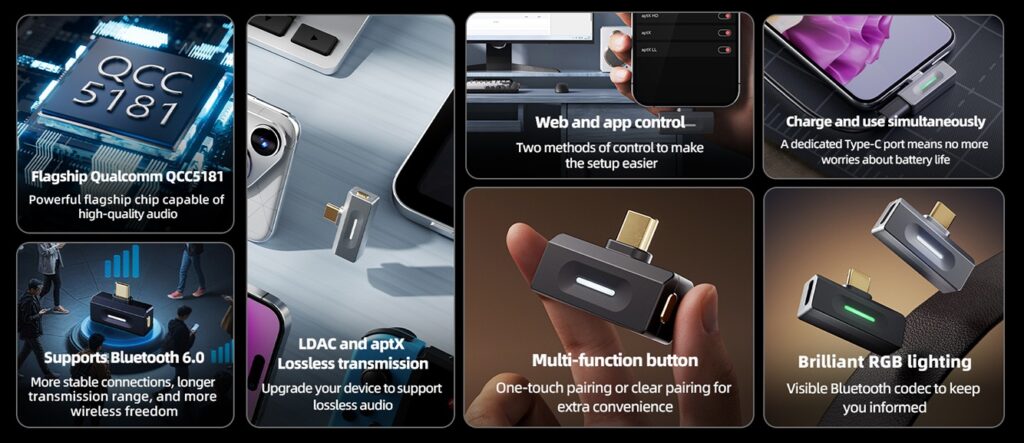

Spec Overview

ではそのスペックを追って見ましょう。

- Chipset: QCC5181

- Dimensions: 34.5 x 23.5 x 9.5mm

- Weight: about 5g

- Bluetooth codec: LDAC/aptX Adaptive/aptX Lossless/aptX HD/aptX/aptX LL/SBC

- Bluetooth version: 6.0

- Max Sampling Rate: 96kHz/24bit

- Multipoint: Supported

- Multi-Function Button: pairing modes/Bluetooth codecs/Factory data reset

- Type-C female plug: Charging

- App: Support Sumartphone App and Web control

最新のBTトランスミッターとしては不足ないスペックにも見えるが、先代のFiio BT11も同じQCC5181搭載だったのでプラットフォーム的な大きなスペックアップはない。BTのバージョンが5.4から6.0にアップグレードされたくらいが更新点で、唯一の大きな違いが物理ボタンとUSB充電ポートの搭載となる。また先代が発売後にサポートを断念したLE audioのサポートも現時点でAir Linkでもサポートされていない。

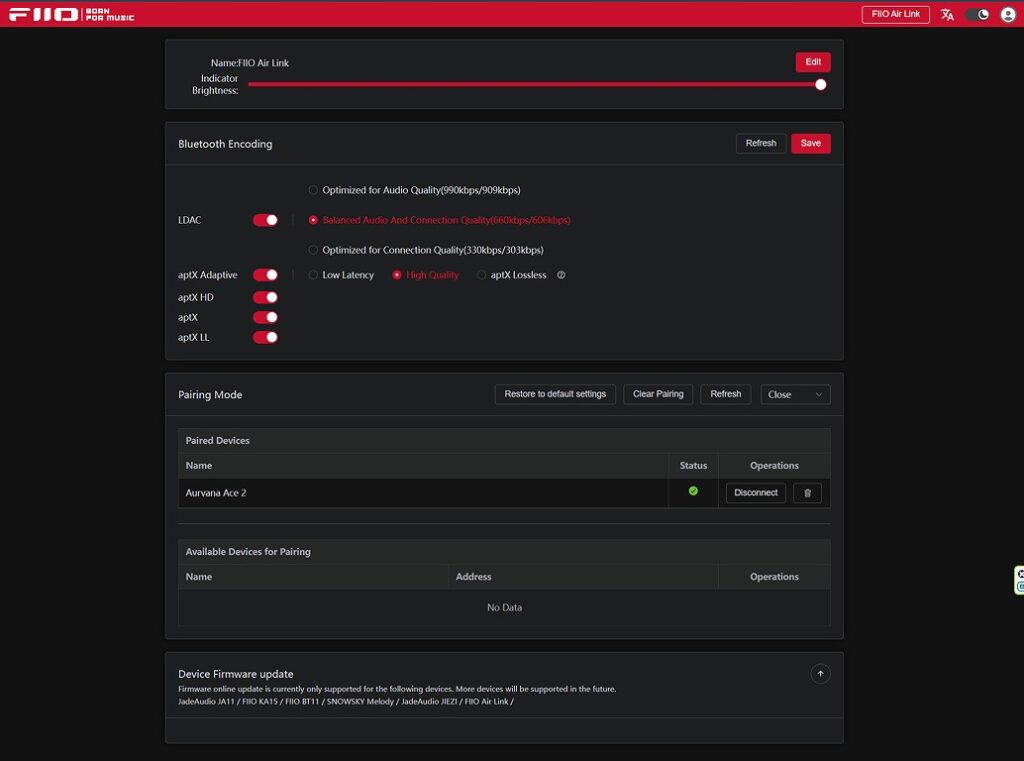

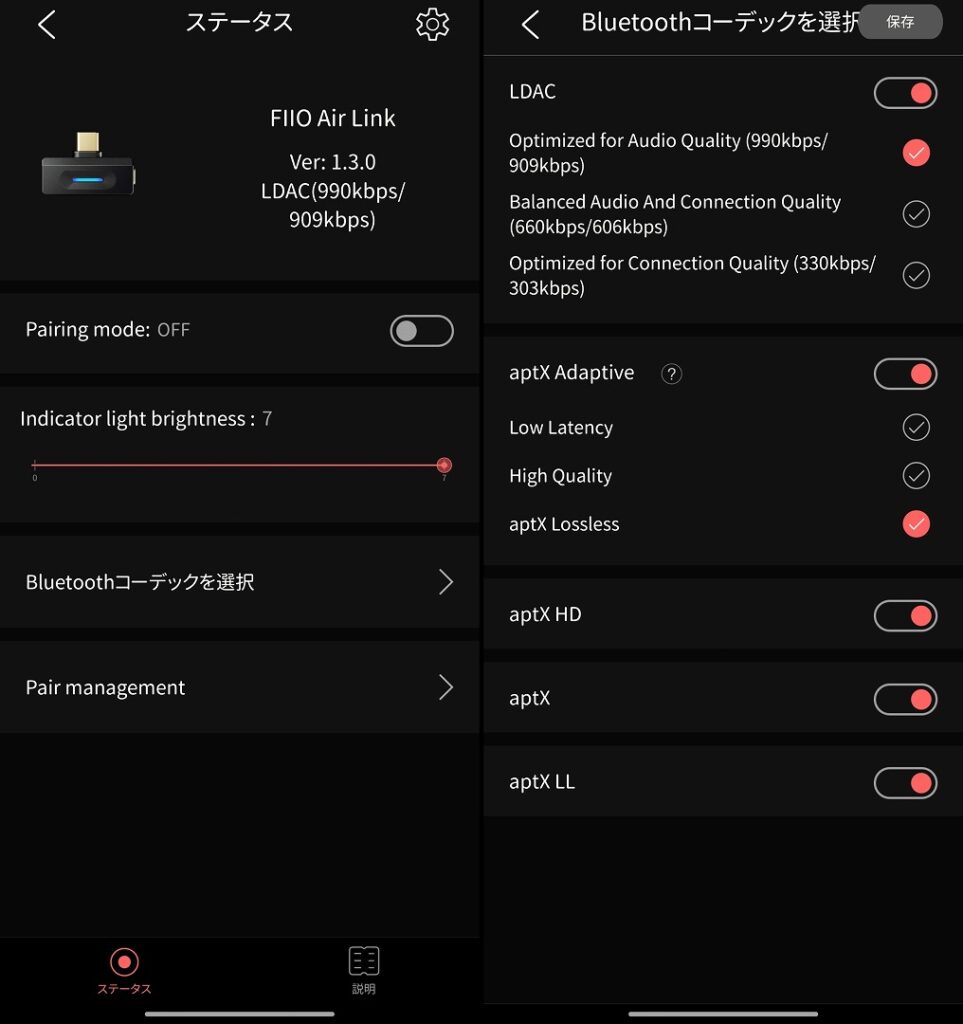

Air Linkの進化点ではないが、AppとWebインターフェースで各種のコントロールが可能な点はFiioのトランスミッターの大きなアドバンテージであろう。Creativeなど一部Webコントロールできるメーカーもあるが、スマホだけで使うわけではないであろうUSBトランスミッターだけにWebコントロールがあるというのは大きな利点だ。

Multi-Function Button

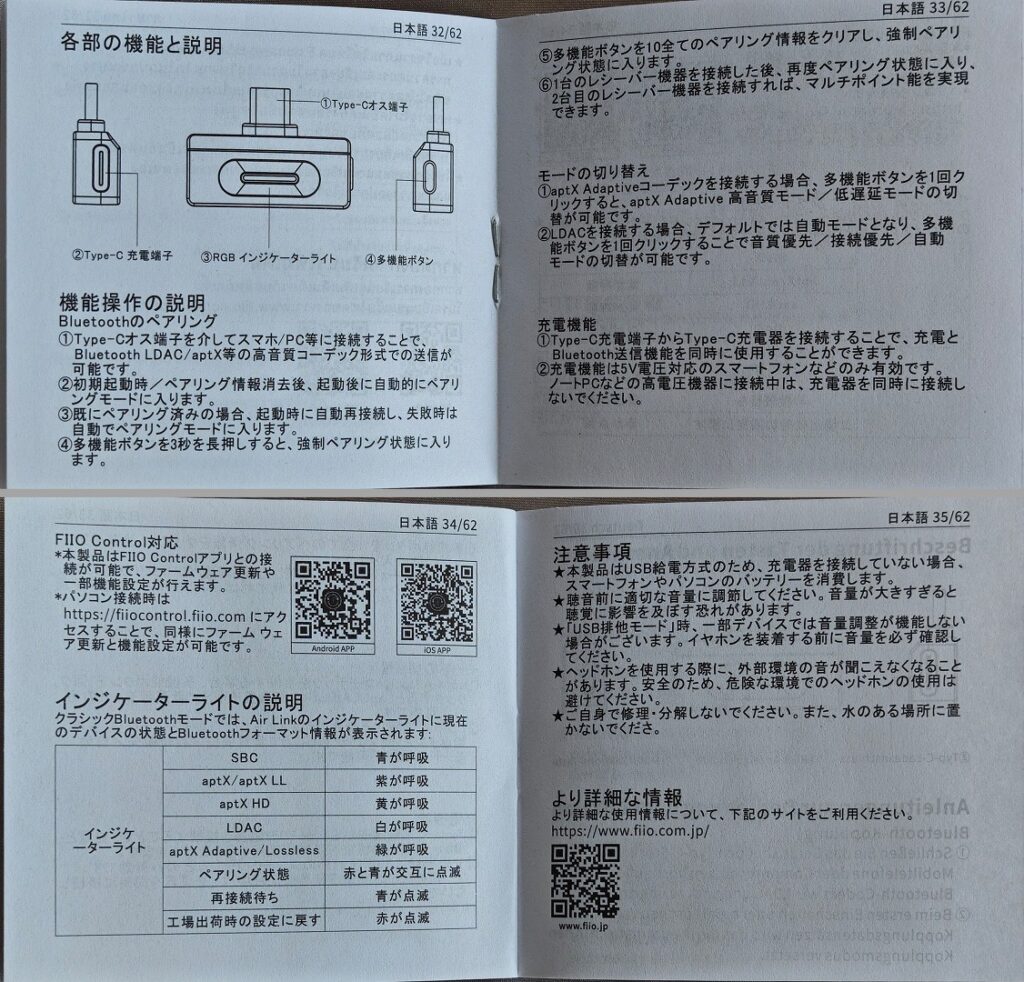

そしてその目玉であり最大の変更点である追加された専用ボタンで何ができるか。上記でも記載されているが大きく分けて3つだ。

- ペアリングやペアリング解除

- ファクトリーリセット

- aptX AdaptiveとLDAC接続時のそれぞれにおいてモード切り替え

ペアリングやコーデックのモード切り替えが本体だけで出来るのは大きな進歩。先代のように不具合が多かった際はファクトリーリセット機能も必須機能だろう(使わないに越したことは無いが。。。)

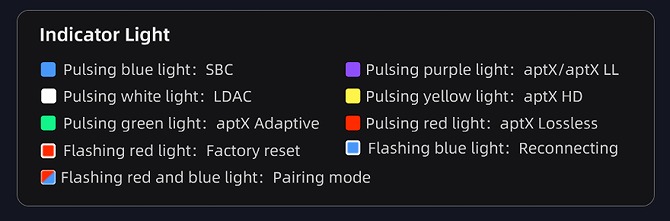

なお接続中のコーデック種類の判別は本体中央のLEDでの色判別となる。このくらいの大きさであれば少し値段が上がってもOLED文字情報になってほしいと個人的には思うが。。。

オープン・ザ・ボックス

パッケージはいたってシンプル。今回は前回と同様にシルバーをチョイス。パッケージ裏面には現段階では日本の技適マークは確認できず。

本体と同梱物がこちら。本体は前回と打って変わってカクカクしています。この意匠の違いは何なんだろう。単にスペース的に余裕がなくなったとかなんだろうか。同梱物はこちらもシンプルにType-Aの変換アダプターに説明書だけ。この説明書の嬉しい誤算は後程。

そして今回の目玉、2つの新フィーチャーがこちら。物理ボタンとUSB充電ポート。ボタンはよほどアピールしたいのかゴールドにw ポートはこうやってみるとType-Cとはいえ大きなスペースが必要とされるんだなという実感が。

ところでこの本体、想像よりかなり大きかったというのがホンネ。上記の通りポート搭載でスペースが必要になったのか、それともスペック表には表れない「前回の失敗を克服するための何か」が搭載されているのか。。。とにかく大きい。ということで、先代との比較写真がこちら、伝わるかな、、、

なんだろう、先代自体が初めからこの大きさだったら『あーこんなもんなんだな』と思っていたのかもしれないが、先代がかなり小ぶりだったが故にAir Linkの大きさが目立ってしまったということか。しかもご覧の通りカクカクした本作はさながら古い筆箱のようで洗練さが少し薄まってしまった気がします。素材的には双方とも変わらずに銀色ではあるものの安っぽいプラスチッキー感の触感です。

公式採寸上だと両者の差はほんの数ミリ(横幅で6.5mm差 / 高さで2.5mm差)とのことですが、それ以上の大きさの差を感じてしまいます。

このパートの最後に上記で少し触れた説明書のサプライズをご報告。そう、ご想像の通り・・・日本語ページがありました。少し日本語的にアレなところもありますが、日本での発売が近いことが期待出来ちゃいますね。

では次のパートではこの日本語説明書のサポートを受けつつ、実機で実験してみましょう。

接続実験 / 実機レビュー

さていよいよ実機レビューの段となります。 最初にお断りしておきます、今回は本機到着後1週間弱の短期実験となり、技適マーク未確認等の理由により長期実験とはなりませんので『短期間での実験において』というカッコ付きになりますのでご留意ください。なお到着時点で既に『Firmware Version: 1.3.0 Already the latest firmware』となっておりました。

今回接続にあたって実験したイヤホンは以下の通り

- Creative Aurvana Ace 2 (aptX adaptive 対応 / LDAC 非対応)

- vivo TWS 5 Hi-Fi (aptX adaptive 非対応 / LDAC 対応)

- SOUNDPEATS Air5 Pro+ (aptX adaptive 対応 / LDAC 対応)

立ち位置とかいろいろ毛色が違う事はご了承いただきつつ、aptXとLDACの対応有無優先でひっぱりだしてきました。特に2番のvivoは日本未発売かつまだレビュー記事を執筆中のものを先出ししてきている次第でして…(汗) 話はそれますがこのvivo TWS 5 Hi-Fiかなり良いです。安価で良い音で静か!

PC接続

。。。ということで3機種でまずはPCに接続したUSBハブ経由で接続いたしました。それぞれ接続自体にトラブルは一切なくスムースそのもの。一般的な使い方だったらもうこの時点で合格!といったところでしょうか。2機目の接続でも特に問題はありませんでした。で、それぞれデフォルトでどういった接続になったかというと、

- Creative Aurvana Ace 2 (aptX adaptive)

- vivo TWS 5 Hi-Fi (LDAC)

- SOUNDPEATS Air5 Pro+ (LDAC)

想定の通り、aptXしか対応していないCreativeはもちろんaptX adaptiveで、LDACしか対応していないvivoはLDACで、双方サポートしているSOUNDPEATSは。。。LDACでした。こういった優先順位はよく見る光景です。ただアプリやWebインターフェース上でコーデックのオンオフができるので、両対応の機器でも任意で”アプリ経由でなら”コーデックの選択ができるということになります。

念のためSOUNDPEATSのLDAC接続時に本体の物理ボタンを押してaptXになるかというと、、、はい そうはなりませんでした。 またマニュアル上だとこの物理ボタンで、

モードの切り替え

①aptX Adaptiveコーデックを接続する場合、多機能ボタンを1回クリックすると、aptX Adaptive 高音質モード/低遅延モードの切替が可能です。

②LDACを接続する場合、デフォルトでは自動モードとなり、多機能ボタンを1回クリックすることで音質優先/接続優先/自動モードの切替が可能です。

とのことでしたが、今回の実験では特段変化が起きた!ということがありませんでした。音の変化が感じられなかったというよりも、音の変化処理をしました感の変換処理的な瞬間自体を感じ取れなかったという感じです。これは継続確認を取っていきたいと思います。なおビットレート自体の変更はアプリやWebインターフェースで任意で選択することが可能です。

音質について

Fiio Air Lincの音質ですが。。。残念ながらこういったトランスミッターで接続品質上の変化以外の『音質の違い』があるということがあまり信じられない派ですので、例えばFiio BT11やCreative BT-W6より音が良いよ!なんていう感想はございませんのであしからずご了承ください。

スマホ接続

スマホ接続自体はPC接続を経た上での実験でしたのであっけないほど問題ありませんでした。というかPC経由で接続したイヤホンはもちろんそのままAir Linkをスマホにつなげただけでそのまま使えるのでまったくもって問題ありませんでした。

Fiioコントロールも最新版であれば問題なくAir Linkを認識し、PCのWebインターフェースでできたことはもちろんスマホ上でできます。

一点、これは仕様なので仕方がないといえばそうなのですが、Air Link経由で接続したイヤホンはスマホにインストールされているそのイヤホン専用アプリからは『見えなくなっている』のでこの専用アプリ上で出来たEQ変更や、立体音響効果変更などができなくなるのでスマホにAir Link経由でイヤホンを接続するのは直接接続がどうしてもできないときだけだよな、、、と改めて思いました。

とまどった現象(不具合じゃないよね?)

上記で接続等とてもスムーズだったと記載したのですが、一点というかPCでもスマホ経由でも同様の現象があったので戸惑ったことがありました。

Windows PCで少しでも音をよくする手法としてドライバーさえ整っていたらASIO接続という一つのアプリに音を占有させて外部の音をシャットアウトする接続方法があります。FiioのデスクトッププロダクトもこのASIOドライバー経由でMusicアプリを聴くということができ、同じようにAndroidでもAndroidデフォルトの制約ある音の伝送からUSB Audio Player Proのような専用ドライバーで音を占有して音質を確保する方法があります。通常はこれらの占有アプリで試聴後に他のアプリで一般的な経路で音を聴くことが問題なくできるのですが、これらの占有アプリで聴いた後にFiio Air Linkから音が一切聞こえなくなるという現象が度々発生しました。こういう時はUSBを引っこ抜いて再接続するとまた問題なく聞こえるようになるので、手間さえ受け入れれば問題は少ないのですが、手間と言えば手間です。単なる『おまかん』なのか、占有ソフトのいたずらとしてよくあることでFiioサイドには問題は少ないのか、それともまだFirmwareやFiioコントロールアプリが成熟されていないのか、、、いずれか不明ですが、事実ということでこういった『とまどった現象』があったことだけお伝えしておきます。不具合じゃなきゃいいんですが(先代のトラウマが。。。)。

まとめ

ということでFiio Air Linkを短期間ですが試してみました。単純な接続であればとてもスムーズで、簡単に良い音を聴くことができました。電波干渉がどのくらいで高ビットレート接続の安定性がどれくらいなのかなどはもう少し時間をかけて確認していかなければならないと思いますし、並行してFirmwareが煮詰まってきたり枯れてきたりして更なる安定性が確保されていくことでしょう。

物理ボタン自体は上記の通りモード変更の確認がまだできていませんが、追加ペアリングやファクトリーリセットが本体だけで出来る安心感は何者ににも代えがたく、物理ボタンのないトランスミッターが頼りなく感じてしまうほどです。

できるのか否か定かではないですが、上記のようなaptX/LDAC両対応のイヤホン試聴時にこのボタンを押すことでコーデックがそれぞれに行き来して変更できるようになればさらに良いな、とも思います。

なんにせよ、先代の汚名を晴らすべく今回のAir Linkで失敗を繰り返すことはできないはずなので、Fiioには身を乗り出すくらいの勢いでFirmwareやコントロールアプリのアップデートをしていってほしいものです。 そしてLE audioの電撃サポート追加!などというニュースが聞ける日も夢見つつ。。。

それでは今回はこの辺で。

日本国内で無線機能(Bluetooth 等)を使用(試用)する場合、つまり実験目的で使用する場合は、総務省「技適未取得機器を用いた実験等の特例制度」への届出が必要です。ご注意ください。

コメント

とても参考になる記事、有難う御座います。

airlink購入したのですがiphone15 proiOS26.2とeah-az100の組み合わせで音量が小さくて使えない状況です。イヤホン側とiphoneのボリュームはどうかしていますがMAXでも外ではものたりません。

八木澤さま

コメントありがとうございます。当方iPhone常用使いではないことと、az100を所有しておりませんので状況の再現ができませんが、確かにBT11で発生していたような音量が確保できないという問題がまだ残っているということなのですね。

イヤホン側でも音量調整をされていらっしゃるとのことで二重音量への対処はされていらっしゃるようですし、海外のフォーラムでも多少なりとも音量が確保できない党の報告もみられる気がします。

最終的にはオフィシャルサポートということになるでしょうか。お力になれずに申し訳ございません。。。

https://www.head-fi.org/threads/fiio-portable-high-res-bluetooth-transmitter-airlink-discussion-impressions-thread.978444/

お忙しいところ有難う御座います。

とても使いやすくなった商品なので改善されるか待ってみます。今後とも宜しくお願いいたします。